数学リニアの何がすごいのか、理系専門塾塾長が語ってみた

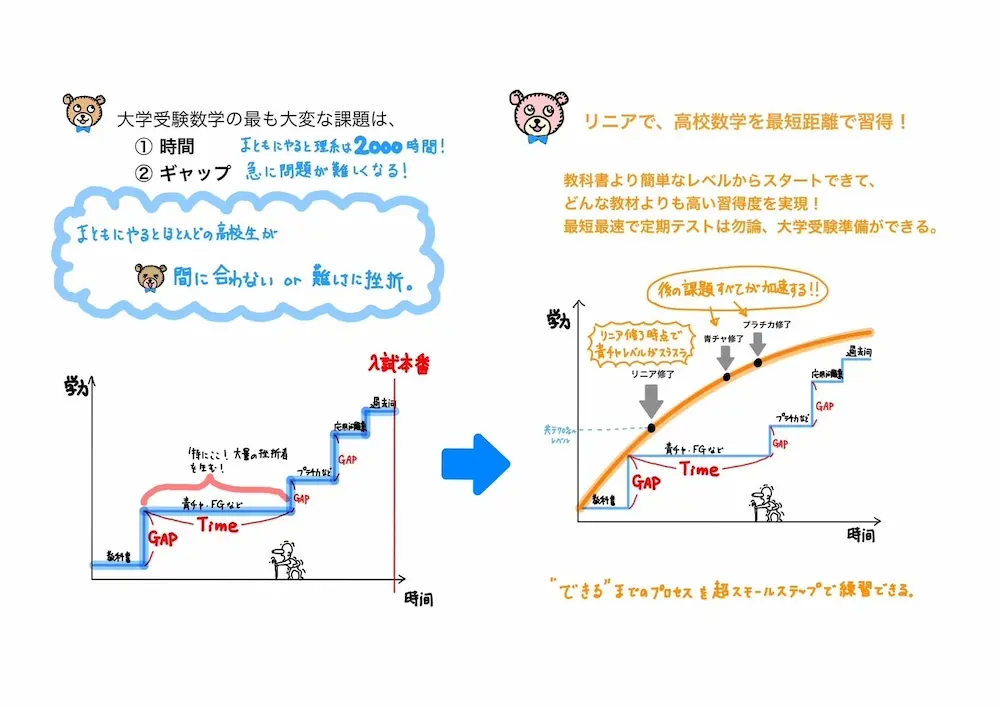

高校数学は非常にやっかいな科目です。何が厄介かというと、

- 分量が多い(中学数学の8~9倍以上の分量)

- 難易度が高い(多くの高校生が高校に入ってから数学で躓く)

この2点に集約されます。

特に大学受験を目指して勉強をしようと思ったら、チャートやフォーカスゴールドなどの網羅系参考書は避けて通れません。

しかし、ⅠAとⅡBとⅢCでそれぞれ分量が多く、例題だけでも1000題以上になります。

そのため、難関大に合格する生徒さんであっても、数学の実力が完成せずに試験に挑むことがほとんどです。

しかも、共通テストも近年難化しており、数学が出来る人とそうでない人でどんどんと差がつくような状況になっています。

そんな高校数学を、最短最速で、数学の基本的な解法をマスターし、共通テスト7割(地方国公立であれば合格ライン)に到達するために作られた教材があります。

それが、「数学リニア」です。

数学リニアは、医学部や難関国公立大学の合格者を選抜なしにバンバン輩出している学習塾生徒派の草下先生が、3000時間の歳月をかけて作成した教材です。

端的にいえば、徹底した学習者目線で作られており、どうやったら学習者が使いやすいか、伸びるかを突き詰めた教材といえます。

ただ、そうは言っても、なかなか数学リニアのスゴさを伝えることは難しいなと思っております。

正直、数学リニアを実際にやってみて、そのスゴさを感じてもらうのが一番です。

とはいえ、現時点ですぐに数学リニアをやってもらうことはできないので、まずは数学リニアを生み出した生徒派の実績や当塾で使用している生徒の実績を見ていただければと思います。

学習塾 生徒派の合格実績はこちら↓

http://www.seitoha.net

また、当塾で数学リニアを使った実績の記事↓

- 高1生、定期テストの数学が18点UP!!

- 1ヶ月で模試のベクトルで満点を取った生徒がやっていたこと

- 数学リニアを使って4ヶ月で模試の偏差値58.6→ 65.2へ

- 横浜国立大学 理工学部 数物・電子情報系学科 物理工学EP 合格体験記

- 偏差値10UP!全統高1模試の数学偏差値58.7→66.1

記事の内容はそれぞれ別々の生徒さんの記事になります。

これらの実績を見ていただければ、スゴイ教材なのだろうとは想像がつくと思います。

ただ、中身が見えないため、どうしても腑に落ちない部分があると思います。

そこで今回は、そんな数学リニアの何がスゴイのかを理系専門塾の塾長ができる限り言語化することに挑戦してみようと思います。

実際に使って感じてもらうのが一番なのですが、数学リニアの何がスゴイのか、どうしてこんなに再現度高く成績を伸ばせるのか、やろうかどうか迷っている人にそのスゴさが少しでも伝われば幸いです。

数学リニアのコンセプト

まずは、数学リニアのコンセプトを簡潔に説明します。

数学リニアは、青チャートやフォーカスゴールドなどの網羅系参考書レベルの内容を、最短最速で習得できるようにした教材です。大学のレベルでいうと、関関同立やGMARCH、地方国公立大は数学リニアだけで必要な学力を十分につけることができます。

その他、早慶レベルや旧帝大レベルでも数学リニアのみで解けてしまうような問題もあります。

しかも、この数学リニアのすごいところは、中学数学の内容を理解している人であれば初学者からでも使える点です。

一般的に、チャートやフォーカスゴールドなどは、最初の問題から教科書レベル以上が出てくるので、高校数学の教科書の例題は解ける状態から始めないと使いこなすのは難しいです。

そのため、たとえ中学数学を完璧にしていたとしても、初学者がチャートやフォーカスゴールドをやるのは至難の業です。

しかし、数学リニアは初学者からスタートすることを前提に内容が構成されているので、中学数学の内容を理解していれば、数学リニアを始めることは可能です。つまり、普通は青チャートやフォーカスゴールドをやる前にもっと基礎的なことを挟まないといけないのですが、数学リニアは教材1つで完結してしまうのです。

※当塾で数学リニアを使用する場合には、塾長の百瀬が個別に学力や学習状況を判断して使用許可を出します。

それではもっと具体的に数学リニアのスゴイところを紹介していきます。

徹底した学習者目線で作られている

まず、1つ目のポイントは、徹底した学習者目線で作られているということです。

個別指導で生徒を教えていると、各単元で生徒がつまづきやすいところが分かってきます。なんなら、生徒ごとにこういうパターンの間違え方をしそうだな、こういう勘違いをしそうだな、というのさえ見えてくる瞬間があります。

このように個別指導の経験が多いと、生徒がよくやる間違い方のデータが経験として蓄積されます。当然、指導歴が20年以上ある作製者の草下先生には膨大なデータがインプットされています。

その経験をもとに、数学リニアでは生徒がつまづきやすいところは1つずつ丁寧に階段を登っていくように難易度が調整されているのです。

また、よくやる間違いを誘発する問題を入れることで、あえて間違いを経験してもらうようにも設計されています。その間違いを経験することで、自分が間違った認識で公式や定理を捉えていたり、解法の理解度が低かったりすることに気づくことができるのです。

私も意図して生徒がよく間違える問題を出して、間違えてもらうことで気づいてもらうという指導はよくやるのですが、やはり人間は間違えて初めて気づくものなんだと思います。

その他に、学習者が数学の問題を解く時に何に注目して、どのように考えたら良いかが明確に記載されています。チャートなどの網羅系参考書は、内容は網羅されているのですが、結局何が大事なのかが見えてきません。

よくチャートを辞書のように使っている人がいますが、辞書のように使うことはできても、結局重要なことが何かを見極めるのが難しいのです。数学リニアは学習者が学びやすいように大事なポイントを出来る限りシンプルに、かつ、応用が利くように書いてあるので、何を優先して覚えるべきか・理解すべきかを抑えながら学習を進められます。

そういった意味でも学習者が、いろんな知識をつけていく過程の中で、迷子にならないように構成されていると言えます。

入試から逆算して作られている

当塾の「各大学の合格戦略」というブログ記事のカテゴリーで数学の分析記事を書いております。それらを見て頂くと分かるのですが、概ねどこの大学でも頻出となる分野というのは決まっています。

数Ⅲ微積分、数列、ベクトル、確率、図形と方程式など

そういった分野は市販の網羅系参考書も問題数が多くなっていますが、網羅的に作られているので、どうしても重要でない分野も多めのページ数を割いて紹介されています。

しかし、数学リニアは大学受験から逆算して作られているため、頻出分野は市販の参考書以上に手厚く構成されています。逆に、そこまで重要じゃない分野は最低限それらの知識を道具として使えるようにするための構成になっているので、比較的軽くこなせるようになっています。

しかも、実際の入試で要求されるレベルを研究し尽くして内容が練られているので、数学リニアの内容を完璧にすれば、関関同立やGMARCH、地方国公立大レベルはカバーできてしまうのです。

意外とこの視点は他の網羅系参考書にはない視点だと思います。一般的に多くの参考書はわかりやすさを重視して書かれています。実際に選ぶ側も分かりやすいかどうかで判断します。ですが、指導者からすると、わかりやすさだけが全てではありません。

入試で得点できるようにするためには、分かるだけでは足りず、時間内に正確に解けるようになることが要求されることを良く知っているからです。

数学リニアはその点もよく抑えられています。

たとえば、公式にただ代入するような問題でも、文字が変わると途端にできなくなってしまう人のために、符号が変わったり、分数や文字式が入ってきたりするなど、実際の入試でも使えるパターンを練習させる構成になっています。

普通の参考書なら公式を紹介して、ちょっと練習問題があって終わりです。数学リニアは実際の入試の場面でその公式を使うことを想定して問題が練られているのです。

こういった問題を経験することで、その公式の使い方の輪郭がはっきりしてきて、どこまでやったら点数が取れるようになるかが明確になります。

このように、数学リニアは市販の網羅系参考書よりも実際の大学入試に沿った内容になっているので、より結果を出しやすいのです。

解法を徹底的に体系化

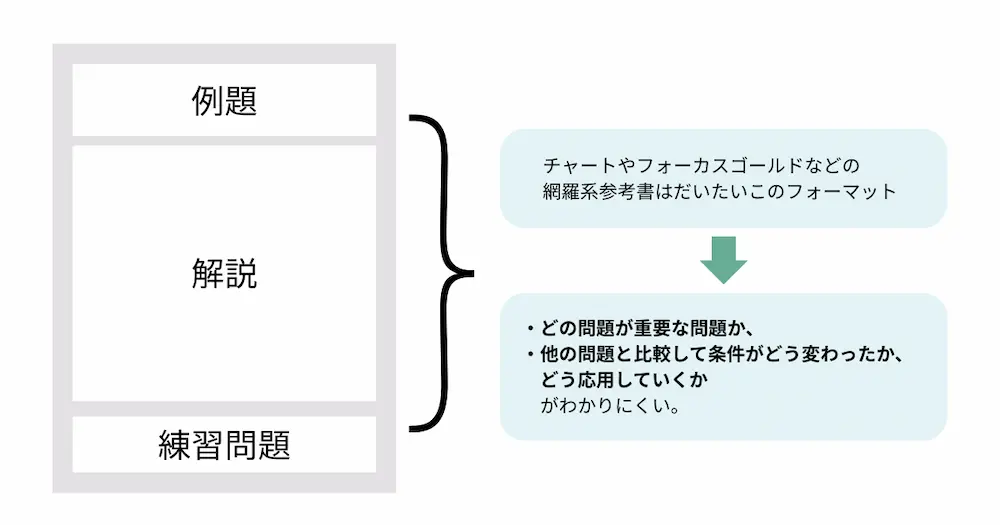

一般的に、チャートやフォーカスゴールドなどの網羅系参考書チャートは、下図のようなフォーマットでひたすら問題が並んでいます。

このフォーマットだと、「解法A、解法B、解法C、、、」と、ひたすら解法が紹介されているだけで、どの問題の解法が重要で、他の解法とどのように違うのかなど、解法を体系化して見ることができません。

解法を体系化できないと、すべての問題の解法を1対1対応で覚えることになります。しかし、大学受験の数学の問題は無数に存在するため、すべての解法を覚えるというのは不可能に近いのです。

一方で、数学リニアは、各単元の重要な解法をまず習得できるように構成されています。その上で、その核となる解法から派生した解法や応用の仕方を学べるようになっています。

つまり、数学の解法を整理していきながら学ぶことができるのです。

他の問題集なら、上記で紹介したように、解法がただ紹介されているのみなので、自分で体系化せねばなりません。しかし、それはよほど俯瞰的に見れている人でない限りは自分でやるのは不可能です。

数学リニアは解法を学んだ後に、解法を使えるようにする段階まで見越して構成されているので、体系化した知識をインプットでき、消化した知識をすぐにアウトプットできるようになっています。

まとめ

数学リニアの何がスゴイのかをここまでご紹介してきました。

- 徹底した学習者目線で作られている

- 入試から逆算して作られている

- 解法を徹底的に体系化

最初にも書いたように実際に使ってみて、その効果を実感するしかないのですが、数学リニアは、大学受験を知っている人であればあるほど、スゴイ教材だというのが分かります。

そのスゴさをこれから初めて大学受験をする高校生や、大学受験についての知識がない保護者様にもお伝えできるように書いてみました。

ただ、数学リニアは誰でも使える教材ではなく、中学数学をきちんと理解していて、勉強時間を毎日3時間以上確保している生徒さんのみ使用を許可しています。

このハードルさえ乗り越えて、正しく使って頂ければ成果を出せる教材です。もしご興味がある方はぜひお問い合わせくださいませ。

【LINE友だち追加特典】

—❶ 数学やるべき参考書MAP

現在の学力(スタート地点)から志望校(ゴール地点)までをつなぐ、

今やるべき数学の参考書ルートをまとめたMAPです。

・ 学力段階ごとにおすすめの参考書

・ どんなタイプの人に向いているか

・ 使うときに気をつけるポイント

などを具体的に解説しています。

—❷ 週1回配信|公式LINE限定・塾長コラム

公式LINE限定で、週1回の塾長コラムを配信しています。

このコラムでは、

実際に 内部生にその時期お伝えしている内容 をもとに、

高校生・保護者の方それぞれに役立つ情報を発信しています。

・ 学年・時期ごとの正しい過ごし方

・ 成績が伸びる生徒が実践している勉強法

・ 部活動と勉強を両立する考え方

・ 数学の定期テストで効率よく点数を取る方法

など、

少し意識するだけで差がつくポイントを中心にお届けしています。

ご興味のある方は、ぜひ公式LINEにご登録くださいませ。