偏差値を爆上げ!黄チャートの効果的な使い方、何日で終わるかと注意点を徹底解説

こんにちは、理系のための大学受験塾SoRaの百瀬です。今回は、受験数学の定番参考書「黄チャート」を使って、偏差値を爆上げする方法をご紹介します。

黄チャートは非常に優れた教材ですが、使い方を間違えるとまったく成績が伸びません。この記事では、黄チャートを使うときのポイントや正しい活用法などを詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

【この記事はこんな人におすすめ】

- 黄チャートの正しい使い方を知りたい人

- 黄チャートで数学の力を伸ばしたい人

- 黄チャートを使っているのに効果を実感できていない人

- 黄チャートをいつまでに終えればいいか悩んでいる人

【自己紹介】

百瀬 浩市

理系のための大学受験塾SoRaを2021年に開業。自らも生徒指導にあたり数学・物理・化学・英語と幅広い科目を指導。

理系の道に進みたいけど、数学が苦手な子の助けになれるよう日々邁進中。

黄チャートとは

黄チャートとは、数研出版が出版している数学の網羅系の参考書です。問題は、例題・PRACTICE・CHECK&CHECK・EXERCISESに分かれていて、問題の下に解説がついているようなレイアウトになっています。

- 例題

→教科書レベル〜入試標準レベルまでの典型問題 - PRACTICE

→例題の練習問題 - CHECK&CHECK

→例題に入る前の基本事項を確認する問題 - EXERCISES

→例題の解法を使った発展問題

要は、入試標準レベルで身につけておきたい解法が載っている問題集になっています。

また、黄チャートに収録されている問題数は以下のとおりです(新課程版)

| 範囲 | 例題数 |

| 数学Ⅰ | 157 |

| 数学A | 138 |

| 数学Ⅱ | 225 |

| 数学B | 80 |

| 数学Ⅲ | 181 |

| 数学C | 150 |

| 数学ⅠA合計 | 295 |

| 数学ⅡB合計 | 305 |

| 数学ⅢC合計 | 331 |

| 数学ⅠAⅡBⅢC合計 | 931 |

黄チャートだけでどのレベルまで到達できるのか?

黄チャートの例題を完璧にするだけでも、河合塾などの模試の偏差値で60越えを達成できる力を身に付けることができます。大学のレベルで言うと、理系のMARCHや地方国公立レベルの問題なら合格点をとる力がつきます。

また、旧帝国大などの難関国公立大や早慶などの難関私立大を目指している人でも、数学を苦手としている場合は黄チャートで典型解法を習得するのはありです。

青チャートなどの難易度のより高い問題集に手をださないとダメなのでは?と思う人もいるかもしれませんが、数学が苦手で最低限の点数をとることを目標にするなら、黄チャートでまずは確実に基本的な解法を押さえておくので充分です。

ただし、黄チャートをやる際に、皆さんが見落としがちな大事な2つのポイントがあります。

黄チャートをやる上で大事な2つのポイント

黄チャートは、問題数も多いので挫折しがちな参考書でもあります。

しかし、それは受験生たちが黄チャートをやる上で大事なポイントを知らずに、勉強している場合が多いためです。次の2つのポイントを押さえた上でやれば、黄チャートをうまく使いこなし、数学の力を飛躍的に伸ばすことができます。

大事なポイント①

黄チャートを始める時点で各章の序盤の問題が解けるレベルにあること

最初にも説明したように、黄チャートは、入試標準レベルで身に付けておきたい解法が載っている参考書であり、教科書レベルの内容はある程度理解している前提のもと問題が構成されています。

そのため、教科書レベルの内容が全く身についていない人がやると間違いなく爆死します。

最初にやる前の段階で、少なくとも各章の序盤の問題は解けそうだなというレベルでないと、各単元の後半にある難しい問題で詰まってしまうでしょう。

黄チャートと言えど、単元の最初の方は、基礎レベルの問題が載っているので、そこをパラパラと見てみて、全体で1/4以上の問題はすでに解けそうだなと思えれば、黄チャートをやるレベルに達していると言えます。

そうでない人は、教科書レベルを固められる参考書からまずは始めていきましょう。

大事なポイント②

1周をなるべく早くできるように意識する

黄チャートを使う時のよくある失敗例が、1問1問に時間をかけすぎたり、復習を丁寧にやりすぎたりして、結局終わりきらないパターンです。

これはポイント①にも繋がる話なのですが、1問1問をスピーディに解いていかないと問題が多すぎて終わりません。つまり、どれくらいの期間で何周くらいできるようにするか目途を立ててスピーディに進めていくことがポイントになります。

この話は、どの参考書においても当てはまることで、短期間で何周もやって知識を自分のものにするというのが参考書の使い方の基本です。

また、1度1周をしておくことで、黄チャートで学ぶ全体像を見ることもできます。その全体像が頭に入っている状態で2周目に行くと、どの分野とどの分野が、どのように繋がっていて、考え方が似ているかなどを知ることができるので、理解度を深めることができます。

黄チャートの効果的な使い方

黄チャートを使う前の大事なポイントが分かったら、今度は具体的な使い方を紹介していきます。

ステップ① 計画を立てる

まずは黄チャートをいつまでに終わらせたいかを明確にし、そのうえで1日何ページ・何題やれば良いのかを逆算していきましょう。

黄チャートをやった後に過去問や他の問題集をやる時間なども考慮せねばなりません。

周回するスピードも意識しなければならないので、まずは例題のみを解いていきます。

このとき、立てる計画はあくまで「目安」です。実際に進めていくと、想定より時間がかかる単元や、逆に早く終わる単元も出てくるので、柔軟に修正していく前提で計画を立てましょう。

計画を立てる際の基本的な流れは、次の通りです。

① いつまでに黄チャートを仕上げるかを決める

→ まずは**ゴール(完了時期)**を明確にしましょう。目安として、いつまでに3周を終えたいかを考えましょう。たとえば「高2の10月から高3の9月までの12か月間で3周したい!」など。

② 1周目をいつまでにやるか決める

→ 黄チャートは1周だけでは身につきません。2周目、3周目を前提として、1周目をできるだけ早めに終えるようにスケジュールを組むことが重要です。

たとえば、数学Ⅱには例題が全部で251題あります。この251題を「1か月半(45日)で終える」というように、1周目には多めに時間を確保するのがポイントです。

ただ、1周目の段階ではわからない問題も多くあると思いますので、想定より時間がかかる心づもりでいたほうが良いです。

③ 1日何問解けば良いかを決める

→ たとえば251題を45日で終えるなら、**1日あたり約5.6題(≒6題)**になります。

進めながら「無理そうだな」「もっと行けそうだな」と感じたら、途中で調整していくことも大事です。

補足 時間が厳しい・やりきる自信がない場合の対応策

計画を立ててみたものの「このペースは厳しそう」「この分量はちょっと無理かも」と感じた場合は、難易度で問題を絞ることも有効です。

たとえば、各単元の冒頭にある

- 「スタンダードコース」

- 「パーフェクトコース」

- 「大学入学共通テスト準備・対策コース」

といった目的別に指定された例題のセットを活用するのも一つの手です.

時間が限られる中で、まずは「スタンダードコース」だけをやってみる、あるいは自分の志望校のレベルに合わせて「パーフェクトコース」までやる、というように柔軟に調整してやりきることをまずは意識しましょう。

ステップ② 実際に問題を解いていく

計画を立てたら、実際に解いていきます。解いていく問題は例題のみで構いません。スピードを意識しましょう。ただし、問題を解いていく上で意識すべきポイントが4つあります。

① 問題を考える時間は3分まで

黄チャートで学んでほしいことは、定石問題の解き方です。考える力を身に付けるのではなく、入試問題に対処するために必要な考え方を学んでいます。考える力をつける段階はまだ先なのです。

そのため、最初に問題を見て分からないからといって延々と考えるのではなく、3分ほど考えて分からなければ、潔く答えを見てしまいましょう。

逆に、考えずにすぐに答えを見てもいけません。一度少し考えることで、答えを見たときに、「アッ!この問題ってこうやって解くんだ!」というアハ体験ができ、記憶に残りやすくなるからです。

② 問題文と解法をリンクさせる

黄チャートで学びたいことは、定石問題の解き方でした。解法を知って、他の問題に応用できれば、解ける問題のバリエーションがめちゃくちゃ増えます。

しかし、この「解法を他の問題に応用する」というのが難しいのです。

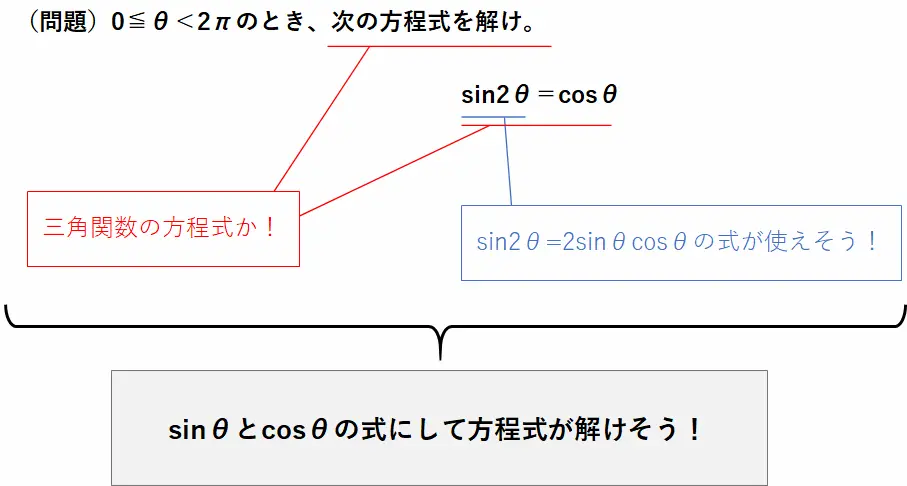

そこでやってもらいたいのが、「チャートに載っている解法が問題文のどの情報を元に思いついているのか」を声に出して確認しながら意識することです。難しい問題のときには、メモを残しても良いと思います。

問題文のどの情報からその解法が浮かぶのかをきちんと理解していないと、他に応用できません。

下図に例として、問題文と解法がどうリンクしているかを意識した脳内の図を紹介しておきます。

こういった解法の思考プロセスに注目できている人は少ないです。皆、問題が解けたかどうかに注目しがちですが、それでは不十分です。

そうではなくて、入試や模試で少しひねられて出題されても解けるように、問題のどこに注目すべきかを確認しておくことで解答の再現性を高めることができます。

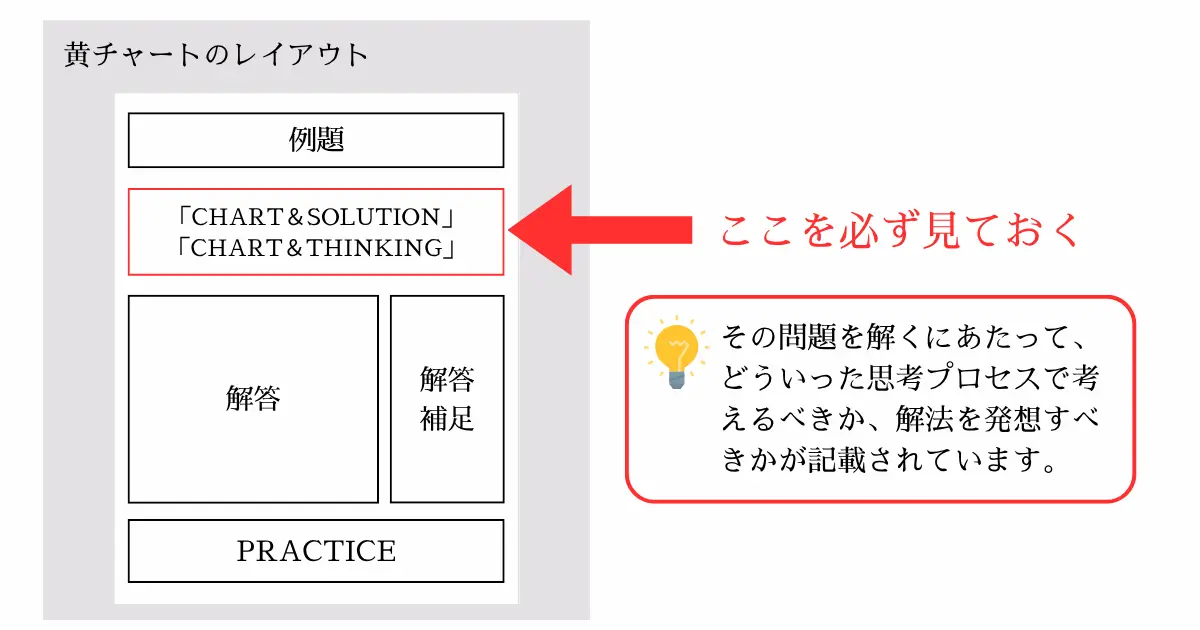

黄チャートでは、例題と解答の間にある「CHART&SOLUTION」や「CHART&THINKING」に解法の思考プロセスをよく読んでおきましょう。下図のような位置にあり、その問題を解くにあたっての解答の”行間”部分が書かれています。「CHART&SOLUTION」や「CHART&THINKING」は、問題の正解不正解に関わらず、見ておくべきところです。

③ 間違えたら必ず白紙から答案を再現する

問題を間違えたときにやってほしいのが、白紙の状態から解説を見ずに問題を解き直すことです。ふつうの人は、問題を間違えたら解説を読んで、どうやって解くのかを確認すると思います。

そのときに、「あ~!こうやって解くんだ」(よし!次の問題行こう)ではダメです。

解説を読んで理解した気になっても、実際に手を動かしてみると自分が思ってもみなかった所で、「あれ?どうやるんだっけ?」といったことが起こります。その部分は、まさしく自分が理解していない所にあたります。

白紙の状態から自分一人で解けて、初めて「解けた」という状態になるので、その状態までは必ず持っていきましょう。でないと、次に復習する際に同じ過ちを繰りかえすことになります。

理解している状態で2度目に同じ間違いをしても、「あー!そうだった!」とアハ体験を得て記憶に残りやすくなりますが、理解していない状態で、2回目を間違えると1回目と同じで「あー間違えちゃった…」だけで何の進歩もしません。

④ 解いた問題は日付を書いて〇△×で仕分ける

問題を解き終わったら、解いた日付を書いておきましょう。その隣に、〇・△・×で問題の仕分けを行います。

出来た問題→〇

出来たけど解法が違う、計算ミスした問題→△

間違えた問題→×

問題の日付を書いておくことで前にいつ解いたのかが分かるようになります。また、〇・△・×で分けることで、その後の復習のときに重点的に解かなければいけない問題を一目で確認することができます。

ステップ③ タイミングを意識して復習する

次に復習を行っていきます。主に×や△の問題をやりましょう。復習のベストなタイミングは、問題の解き方を忘れかけているときです。正直な話、いつ復習をしようと忘れかけの時に復習ができれば、いつでも良いのです。

とは言っても、ある程度の目安はないと難しいので、その目安を以下に書いておきます。

復習1回目・・・次の日

復習2回目・・・1週間後くらい

復習3回目・・・2〜3週間後くらい

ただし、注意してほしいことが2点あります。

① 復習よりも進めるのが大事

復習のときに、受験生から「復習に時間がかかって、全然進みません!」という声をよく耳にします。しかし、最初にも言ってある通り、ある程度のスピード感を持ってまずは1周目を終わらせることが大事です。

なので、そういうときは、×のついている問題を解くまではいかないまでも、頭の中で解法が浮かぶか確認したり、復習頻度を減らしたりするなどして、進むスピードを維持させましょう。

もしどうしても復習に時間がかかってしまう場合には、黄チャートが自分のレベルに合っていない可能性があります。別の参考書で基礎的なことをマスターしてから黄チャートに取り組むことをおすすめします。

② 復習のタイミングは厳密でなくて良い

これも受験生からよく言われるのですが、「進めていくと、復習するものが多くなって大変です!」という声をよく耳にします。

これも先ほど述べたように、復習を厳密なタイミングでやれるかどうかは関係なく、忘れかけの時にやれるかが大事なのです。なので、復習のタイミングが2,3日前後しようが気にしなくて大丈夫です。むしろ、覚えている時に復習するよりも、忘れている時にやる方が学力は伸びるので、もし迷ったら復習は先延ばしにしましょう。

それで、復習しなくなるのはダメですが…笑

いつまでに終わらせるべきか?

黄チャートをいつまでに終わらせれば良いか、という質問をよく受けます。いつまでに終わらせるべきかどうかは、志望校によるというのが実際のところです。

理系MARCHレベルの大学を志望しているのであれば、高3の夏(8月ごろ)までに例題を一通り解き終えておきたいところですし、逆にMARCHレベルよりも高い大学を受けるなら黄チャートの前に1冊別の問題集を挟むことになると思うので、高2生のうちには終わらせておきたいところです。

ただ、いつまでに終わらせるべきか?という視点よりも、今からやって受験に間に合うのか?という視点を持つことが大事です。

黄チャートはかなり問題数も多くて、やりきるのが大変な参考書なので、黄チャートをやるかどうか検討している人は、今からやったときに終わり切るのかどうかを検討した方がよいです。

青チャートとどっちをやるか悩んでいる人へ

この記事を読んでくださっている方の中には、「青チャートをやったほうがいいのかな?」と悩んでいる人もいるかもしれません。

まず、青チャートにするかどうかの基準も「大事なポイント①」で挙げたように、各章の序盤の問題を解ける状態にあるかがポイントです。

青チャートをやるレベルに達していないのに、青チャートをやろうとしても爆死することは確実なので、青チャートを解ける状態になくて、黄チャートが解ける状態にあるのであれば、迷わず黄チャートをやりましょう。

たしかに、黄チャートの知識では足りないところもあるかもしれません。しかし、イメージとして、黄チャートは青チャートよりも各分野のポイントをつかみやすいようなシンプルな問題が多く載っています。

結局大事なポイントは黄チャートにも載っていて、それさえ掴むことができれば、あとは応用の仕方を青チャートで掴むようなイメージでOKです。大事なコアの部分をしっかりと押さえることができれば、そのあとに青チャートで足りない部分をやってみるだけでも充分に力がつきます。

青チャートの記事はこちら↓

・偏差値を爆上げ!する青チャートの勉強法やいつまでにやるべきかを解説

まとめ

以上が、「偏差値を爆上げ!黄チャートの効果的な使い方、何日で終わるかと注意点を徹底解説」です。とにもかくにも、黄チャートをやる上で、大事になってくるのが、

① 黄チャートを始める時点で各章の序盤の問題が解けるレベルにあること

② 1周をなるべく早くできるように意識すること

の2つです。この2つのポイントは絶対に抑えておかないと、間違いなく失敗します。

また、計画の立て方や、具体的な使い方、復習方法などを紹介しましたが、これらをベースに自分に合った形を見つけていくことも大切です。

理系のための大学受験塾SoRaでは、あなたに合った黄チャートの使い方を指南しています。気になる方はお気軽に無料体験相談をお申込みください。塾長が懇切丁寧に対応します!

黄チャートは使い方を間違えなければ良い参考書なので、黄チャートをうまく活用して志望校合格を目指しましょう!

【一緒によく読まれている記事】

【LINE友だち追加特典】

—❶ 数学やるべき参考書MAP

現在の学力(スタート地点)から志望校(ゴール地点)までをつなぐ、

今やるべき数学の参考書ルートをまとめたMAPです。

・ 学力段階ごとにおすすめの参考書

・ どんなタイプの人に向いているか

・ 使うときに気をつけるポイント

などを具体的に解説しています。

—❷ 週1回配信|公式LINE限定・塾長コラム

公式LINE限定で、週1回の塾長コラムを配信しています。

このコラムでは、

実際に 内部生にその時期お伝えしている内容 をもとに、

高校生・保護者の方それぞれに役立つ情報を発信しています。

・ 学年・時期ごとの正しい過ごし方

・ 成績が伸びる生徒が実践している勉強法

・ 部活動と勉強を両立する考え方

・ 数学の定期テストで効率よく点数を取る方法

など、

少し意識するだけで差がつくポイントを中心にお届けしています。

ご興味のある方は、ぜひ公式LINEにご登録くださいませ。