セミナー化学は難しい?点数が伸びる高校化学の正しい勉強法【大学受験・共通テスト対応】

こんにちは、理系のための大学受験塾SoRaの百瀬です。今回は、学校指定の問題集として配布されることが多い「セミナー化学・化学化学基礎の難易度・勉強法」について、理系専門塾の塾長が徹底的に分析し、解説しています。

※以下、セミナー化学と略します。

セミナー化学は高校化学の定番問題集ですが、その構成や膨大な問題数から、正しい使い方ができずに、化学を嫌いになってしまうケースも非常に多いのが実情です。本記事では、セミナー化学の難易度や学年別の使い方、そして効果的な勉強法について紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

【この記事を読むべき人】

- 大学受験や学校の定期テストで化学の点数を上げたい人

- セミナー化学で化学の苦手を克服したい人

- セミナー化学の使い方で悩んでいる人

- セミナー化学をいつから・いつまでにやればいいか知りたい人

【自己紹介】

百瀬 浩市

理系のための大学受験塾SoRa/個別進学塾TaNeの代表。

自らも生徒指導にあたり数学・物理・化学・英語と幅広い科目を指導。理系の道に進みたいけど、数学が苦手な子の助けになれるよう日々邁進中。高校のときの有機化学の面白さに惹かれて、東京農工大学 工学部 有機材料化学科に入学。

セミナー化学の特徴・分量・難易度を徹底解説!なぜ「難しい」と言われるのか

セミナー化学は、学校指定の問題集として高校1年生から受験学年まで長く使える教材として広く知られています。学校の授業や定期試験対策から、共通テスト・2次試験まで幅広く対応できるため、多くの高校で採用されている定番教材です。

セミナー化学シリーズには3種類あります。各種の違いを載せておきます。

| 種類 | 対象範囲 | 特徴と注意点 |

| セミナー 化学基礎 | 化学基礎のみ | 高校低学年や文系選択者向け。 |

| セミナー 化学 | 化学のみ | 化学基礎と別冊で配られている高校もある。 |

| セミナー 化学基礎+化学 | 化学基礎と化学の全範囲 | 最も多く配布される定番。 |

これらの教材は高校1年から受験学年まで段階的に使える設計になっていますが、実際には分量や解説のバランスに難があり、そのまま使おうとすると多くの生徒がつまずきます。この「長く使える」構成ゆえに、その分量と構成の複雑さが、「進めにくさ」や「挫折」を招く原因ともなり得ます。

ここからは、シリーズの中でも最も多くの学校で配布されている「セミナー 化学基礎+化学」(以下「セミナー化学」と略します)に焦点を当てて解説していきます。

セミナー化学の構成と特徴をわかりやすく解説

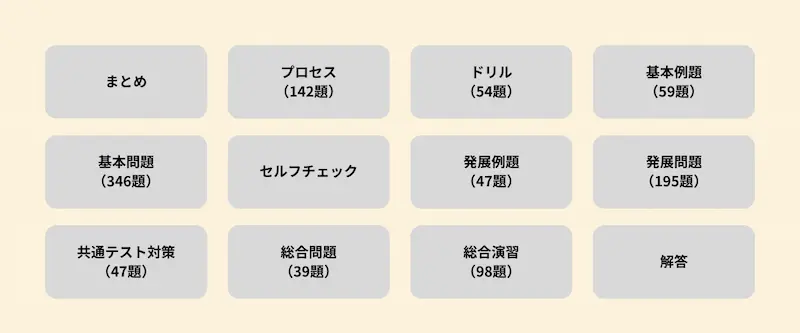

セミナー化学の内部構成は次のようになっています。

セミナー化学の構成の詳細についてはこちらから

- まとめ:各分野の重要事項を、図や表で整理して確認できるセクション。知識の全体像を把握するのに役立つ。

- プロセス:用語の定義や基礎的な暗記事項を確認するための穴埋め問題。授業内容の理解度をチェックできる仕組み。

- ドリル:計算問題を中心にした演習。基礎的な計算練習を繰り返すことで計算力の定着を図れる。

- 基本例題:典型的な問題を軸に、考え方と解法プロセスが丁寧に説明されている。

- 基本問題:各分野の理解を確認し、定着させるための問題群が用意されている。

- セルフチェック:内容の定着度を確認するためのチェック事項が用意されている。

- 発展例題:これまで学んだ内容を整理し、典型パターンを組み合わせて解けるようにするステップ。「基礎を応用につなげる橋渡し」となる。

- 発展問題:発展例題の流れを踏まえたうえで、より入試を意識した問題。標準〜やや難レベルの入試問題に対応できる力を養うことができる。基礎が不十分なまま解こうとすると挫折の原因になる。

- 共通テスト対策:共通テスト形式の演習問題。実際に出題される問題のイメージを掴むことができる。

- 総合問題/総合演習:複数分野を横断する実戦形式の問題。

- 解答:別冊で用意されている解答集。解説は、要点がまとまっているが基礎が不十分だと読み解きにくい場合もある。

このように、セミナー化学は学校の授業から受験対策まで幅広く対応できる設計になっています。解説・例題・演習と段階的に積み上げられる構成は、正しく使えば学力を伸ばすことが可能です。

しかし現実には、分量が多すぎるために「テスト前に一気に詰め込む」という使い方になりがちで、理解が追いつかないまま消化不良を起こす生徒が非常に多いのも事実です。結果として「やらされた感」だけが残り、化学そのものが嫌いになってしまうケースすらあります。

ここまで見てきたように、セミナー化学はとにかく問題数が多い。そのため、どこまでを重点的にやるべきかをあらかじめ理解しておくことが大切です。次に、その分量と難易度について具体的に見ていきましょう。

セミナー化学の分量・問題の難易度・到達レベル(どこまで対応できる?)

まず化学は、「理論化学」「無機化学」「有機化学」の3つの分野に大きく分けられます。セミナー化学のそれぞれの分野で掲載されている問題数は以下の通りです。

| 分野 | 例題数(基本+発展) | 問題数(基本+発展+総合問題) |

| 理論化学 | 62題 | 353題 |

| 無機化学 | 13題 | 73題 |

| 有機化学 | 31題 | 143題 |

これら各分野の問題の難易度・レベルは「超基礎〜標準」です。基本的な公式や知識を正しく使えば解ける問題が中心で、定期テストや共通テスト対策には十分対応できます。

セミナー化学をどこまでやり込むかによって、到達できる大学レベルは変わってきます。

- 基本例題、基本問題を中心に進めた場合

- 共通テストで5割前後。標準的な定期テストや中堅私立大学(例:日本大学、東洋大学、近畿大学、甲南大学など)を志望する場合には十分対応できます。

- 発展例題、発展問題まで取り組んだ場合

共通テストで7割程度。地方国公立大学(例:埼玉大学、新潟大学、信州大学、滋賀大学など)や、難関私立大学(例:MARCH、関関同立など)であれば十分合格点を取れます。

セミナー化学が「やりにくい」「続かない」と言われる本当の理由

セミナー化学が「やりにくい」と言われる本当の理由はズバリ!

セミナー化学は全体の問題数に対して例題数が極端に少ないから

実際に、先ほどの表でも整理したように、理論化学では例題がわずか60題ほどに対して問題が350題以上あります。「解き方を学ぶステップ」より「ひたすら(公式を使って)解くステップ」が先行してしまう構造になっており、理解が追いつかないまま進めてしまう高校生が非常に多い印象です。

このような特徴から、多くの高校生や受験生が

- どこから手をつければいいかわからない

- 解説を読んでもピンとこない

- とりあえず解説を見ながら解くだけの勉強になってしまう

といった悩みを抱えています。つまり、セミナー化学は教材そのものが悪いのではなく、正しい使い方を知らないまま手を出すと失敗しやすい教材なのです。

セミナー化学の正しい使い方と勉強のコツ【失敗しない3つのポイント】

① 「宇宙一わかりやすい化学」や「Doシリーズ」で理解を先に固める

先述の通り、セミナー化学は、問題数に対して、例題数が少ないことが特徴です。各範囲の冒頭にある「まとめ」についても、キーワードがまとまっている限りです。

したがって、セミナー化学は知識を使う練習をするための教材であって、知識を理解するための教材ではないのです。

この勘違いが、多くの高校生を悩ませる最大の原因です。「とりあえずセミナー化学をやっておけば力がつく」と思って始めた結果、解説を読んでも理解できず、結局「丸暗記」に頼ってしまう。

これでは成績が上がらないどころか、化学そのものに苦手意識を持ってしまうケースが多く見られます。

そのため、セミナー化学を効果的に使うための最大のポイントは「理解してから解く」ことです。

まずは 「宇宙一わかりやすい化学シリーズ」や「Doシリーズ」 など、理解中心の参考書で理論や法則の意味を自分の言葉で説明できるようにすることが重要です。

※参考書の詳細はこちら

そして、セミナー化学で間違えた問題が出たら、必ず一度これらの参考書に戻ること。「なぜその式を使うのか」「なぜその答えになるのか」を追いかける習慣が、試験本番での得点力につながります。

② 解答は大事じゃない?数式を鵜呑みにせずに意味を理解しよう!

セミナー化学を使う際のよくある失敗のもう1つが、「解答をそのまま覚えて終わり」になってしまうことです。たしかに、セミナー化学の解答はコンパクトで見やすく、公式も整理されているように見えます。しかし解答を写すだけで終わりにしてしまうと、全く自分の力になりません。

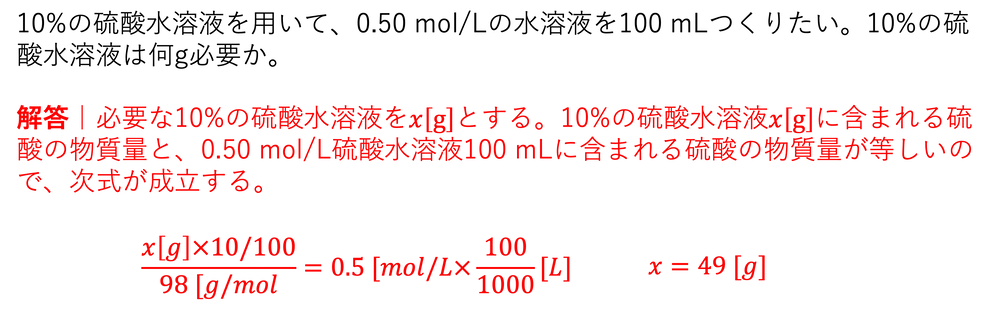

たとえば、次の問題の解答について、見方を確認していきましょう。

セミナー化学の解答を読むと、例示したように、分数や複雑な数式がずらりと並んでいます。解答の中で目立つ数式があると、どうしても数式の形に目を取られます。

これまでの指導経験から、化学が苦手という生徒の多くは、このような数式を「とりあえずこの形を覚えよう」と考えてしまうパターンでした。

しかし化学の計算式は、単なる数字の並びではありません。それぞれの項の単位や添え字、式の上にある日本語の説明には、「この量が何を表しているのか」という情報が詰まっています。

そのため、解答解説ではそれぞれの数式や単位が意味するものを、数式からではなく前後に書かれている日本語から読み取ることが大事です。

数式の形よりも、その意味を自分の言葉で説明できるか。これが「セミナー化学を理解した」と言えるかどうかの基準です。

③ 図を描くと解ける!セミナー化学の問題を整理するコツ!

先ほど「化学は単なる数字の並びではない」とお伝えしました。それでも多くの高校生が解答の数式ばかりに目を取られてしまうのには理由があります。それは問題文が長く、情報が複雑だからです。

セミナー化学の問題では、化学式や反応条件、物質名や温度、圧力など、文章の中にあまりにも多くの情報が詰め込まれています。「どの情報を使えばよいのか」「何がわかっていて、何を求めたいのか」が整理できなくなる。その結果、公式に頼った勉強になってしまうのです。

ここで絶対に覚えて欲しいことは、「図を描いて整理すること」です。

図を描くことにより、

- どの情報が与えられているのか

- なにを求めればよいのか

- どの式を使えば解答につながるのか

が一目で見えるようになります。化学の勉強において重要なことは、「目に見えない現象をどれだけ頭の中でイメージできるか」です。図を描いて構造を見える化しながら、直感的に式を立てていく習慣をつけましょう。この習慣が身につけば、セミナー化学にあるような問題でも、どこに注目すればよいかが自然と見えてきます。

セミナー化学の効果的な勉強法【1周目〜3周目の進め方と時間配分】

セミナー化学の基本的な使い方と勉強の流れ:1単元にかける時間は?

ここまでみてきた通り、セミナー化学は「理解した内容を練習するための演習書」です。そのため自己流で最初から最後まで埋めるより、理解を別の教材で固めてから2~3周することを前提とした計画が求められます。ここからは具体的な勉強の流れについて紹介していきます。

【準備】「宇宙一わかりやすい高校化学シリーズ」や「Doシリーズ」で理解を固める

→ まずは説明をしっかり読み、適宜ノートに要点を書き出しましょう。ここでは赤字の重要語句だけではなく、全体の流れを説明できることが目標となります。参考書内の図や化学反応式を眺めるだけではなく、自分の手で必ず描き直して、イメージすることを実践しましょう。

これらの参考書は、一気に読み進めるのではなく各範囲ごとに章を区切り、都度理解を深めていくことが重要です。

化学は全体を一気に進めるよりも、小さな単元ごとに完結させて積み上げていく方が圧倒的に効率的です。1回読んで完成させるのではなく、何度も戻ってくることを想定し、テンポよく進めていきましょう。

【1周目】基本例題と基本問題(+発展例題)を中心に問題に慣れる

→ 例題と基本問題を中心に、理解したことをアウトプットする練習をしましょう。ここでは以下の3つがポイントです。

・解答は見て納得せずに、解答から学び取ったことを自分で解釈し再現すること。

・難しいと感じる問題は無理せずに時間をかけすぎない。

・理解が浅い知識は、必ず理解用の参考書に戻り復習すること。

この3つを必ず守り、問題のイメージを掴むことを目的として1周目を進めてみましょう。

参考書で理解した内容をすぐセミナー化学で確認し、間違えた問題をその場で復習することが重要です。このサイクルを単元ごとに繰り返すことで、知識が断片化せず、後の分野にも自然につながっていきます。

また実際の問題を見て初めてイメージができるというケースもあります。参考書とセミナー化学を柔軟に行き来することで、確実に化学を得意にできる勉強法を構築することができるはずです。

【2周目】例題と基本問題の解き直しと発展問題へのチャレンジ

→ 基本問題をもう一度解き直し、定着しているかを確認しましょう。2周目の目的は「なんとなく解けたけど説明できない」というような問題を見つけることが目的です。

時間に余裕がある場合には、発展問題にも目を通すとイメージがより具体的になります。「どういう問題が出題されるのか」を知ることで、より実践的な理解につながります。

もちろんこの時、全部をやる必要はありません。理解に苦しむものがあれば、潔くスキップして3周目でチャレンジしましょう。

1周目で取り組み理解した問題に対して、2周目では瞬時に方針を立てられるかを確認することが重要です。1問あたりにかかる時間を意識しながら、自分の中で「問題文の読解」→「情報整理」→「立式」→「解答」の流れを確実なものにしていきましょう。

また2周目では、難問を完璧に解くことが重要ではありません。少し複雑な問題文から、解答に必要な情報を見抜いて正しいアプローチを選べるかどうかを確認することが重要です。手が出そうな問題を選択して、各分野1-2問程度チャレンジしてみることがおすすめです。

【3周目】間違えた問題の最終確認

→ 3周目の目的は、知識が定着したかを確認し次に繋げることです。そのため全部の問題をやる必要はありません。2周目までで解けなかった問題をスムーズに確認し、次の単元に進んでいきましょう。これらのステップを通して、以下の2つを習得していれば合格です。

・各単元の内容を自分の言葉で説明できる。

・各単元の問題文をしっかりと理解し、基本的な解法をすぐに引き出すことができる。

もちろん3周目でも再度、発展問題に挑戦することをオススメします。ただし、あまり時間をかけすぎずに次の章へ進むことを念頭に置いておきましょう。

単元によっても要する時間は異なりますが、高校1-2年生であれば1週間程度、高校3年生(受験生)であれば2-3日程度が目安になります。テンポよく進めながら、習得と演習を繰り返していきましょう。

定期テスト対策!セミナー化学の最適な使い方

セミナー化学を定期テスト対策として使うときに大切なのは、「理解してから解く」を徹底することです。多くの高校生が「問題量が多くて終わらない」「理解しているはずなのに点が取れない」と感じるのは、この順序を逆にしてしまっていることが原因である可能性が高いです。

① やはりテスト前の理解が大事!

ここまで紹介してきた通り、セミナー化学は問題演習用の教材です。理解を深めるための参考書ではありません。内容を十分に理解していないまま解き進めると、少し複雑な問題文に出会っただけで手が止まってしまいます。

授業前に「宇宙一わかりやすい高校化学シリーズ」や「Doシリーズ」などで予習を行い、「なぜこの式が成り立つのか」「単位は何を意味しているのか」を自分の言葉で説明できる状態をつくっておきましょう。これだけで授業中の理解度が大きく変わり、テスト前に焦ることもなくなります。

② 説明できない問題を減らす

セミナー化学の問題は、「解けた」という事実よりも「なぜその式で解けるのかを自分で説明できる」ことが重要です。問題を解いたあとには、必ずもう一度、問題文と解答解説を照らし合わせながら解答プロセスをまとめてみましょう。

「問題文のどの情報をもとに式を立てたのか」「分子や分母の単位は何を意味しているのか」など、細かい部分まで自分の中で整理することが重要です。

また次に似た問題が出てきたときにどの考え方を使えばいいかがすぐにピンとくるように、ノートに要点を一言で書き残しておきましょう。

そして理解が曖昧な部分や、説明に自信が持てない箇所があれば迷わずに参考書や授業ノート、学校のプリントに戻って確認しましょう。こうした「理解→確認→再演習」の流れを日常的に繰り返すことで、テストで出題形式が少し変わっても安定して得点できるようになります。

③ 問題を見た瞬間に解法の型が浮かぶ状態を目指す

定期テストは範囲が広く、テスト勉強の時間を思ったより取れないことがほとんどだと思います。そのためテスト直前にどの問題を復習するか、迷っている時間はありません。皆さんもテスト前に、「思ったより時間がないな」と勉強しきれずに、テスト当日を迎えてしまう経験が少なからずあると思います。

これを防ぐために、テスト前までに各単元の代表的な解法パターンを定石として頭にインプットしておきましょう。問題を見た瞬間に「このタイプならこの解法だな」と判断できるようになると、時間の限られた定期テストでも安定して得点できます。

テスト直前の勉強では、セミナー化学の問題集をざっと見返しながら、「この問題はこの考え方で解ける」と頭の中で即座に解法を再現する想起練習を繰り返しましょう。そしてその中でスッと手が動かない、または立式が思い出せない問題に出会ったら、実際に手を動かして再演習することが重要です。

受験勉強対策!セミナー化学の最適な使い方

受験生においても、「理解してから解く」ことは変わらず最重要です。多くの受験問題は、セミナー化学にそのまま載っているような典型問題ではありません。実際の入試では、条件の言い換えや設定の変化など、初見の応用問題が数多く出題されます。

このような問題を解き、安定して合格点を取るためには「問題から学ぶ姿勢」が必要不可欠となります。すなわち「この問題の裏にはどんな原理が問われているのか」「どういう系統の問題として分類できるか」を分析し、次に似たような問題が出てきたときに対応できるような学習が重要です。

その上で、以下に紹介する2つのタイミングでセミナー化学を活用しましょう。

① 実践問題集の準備(単元ごとの復習)

受験勉強の後半では、多くの受験生が「実戦 化学重要問題集」や「化学の良問問題集」といった実践問題集に取り組み始めるかと思います。※参考書の詳細はこちら

しかし、すべての単元が同じレベルで仕上がっているとは限りません。特に理解が曖昧な単元のまま実践問題に入ると、問題文の複雑さに翻弄されて、単元の根本的な理解を深める前に挫折してしまうケースが非常に多いです。

実践問題では、文章量が多く、条件設定も複雑です。そのため、学習のエネルギーが「問題文を読み解くこと」に奪われてしまい、本来理解すべき理論部分に集中できなくなってしまいます。この段階では、焦って背伸びをするよりもセミナー化学を使って苦手単元を再整理する方が圧倒的に効率的です。たとえば、

- 熱化学の分野で式変形が曖昧なら、セミナー化学の基本問題で「エンタルピー」の考えを復習してから実践問題集に戻る。

- 電池や化学平衡の分野で、計算処理が多い範囲ではセミナー化学の発展例題で立式を確実なものにしてから実践問題集に戻る。

このように実践問題集の前段階として、セミナー化学を活用することで演習効率が高くなります。

② 受験直前の弱点克服(過去問で出てきた問題の類題演習)

本番が近づいたら、セミナー化学を「過去問の類題演習」として活用しましょう。共通テストや志望校の過去問で、間違えた問題についてセミナー化学の該当分野に戻り、似た問題で反復練習します。共通テスト前には、時間制限を設けながらテンポよく解く練習を積んだり、2次試験の前には、曖昧な単元の基本問題や発展例題で定石の確認を行ったりするようにしましょう。

セミナー化学と併用すべき参考書・問題集

ここまで説明してきたようにセミナー化学は、定石の習得から弱点の補強まで、広い目的で使用できる有効な問題集です。

しかし、単元の理解が浅いまま取り組んでしまったり、問題集の特徴を知らずに取り組んでしまったりすると、どうしても効率的に進まず効果を感じにくい状態となってしまいます。そのため、以下に示す教材を活用して、化学の学習を順序よく進めていく必要があります。ぜひ参考にしてみてください。

セミナー化学の前に使うべき参考書・問題集

何度もお伝えしてきたように、セミナー化学を効果的に使うためには、「理解→演習→復習」の順序が重要です。つまり、セミナー化学の前段階には必ず、原理や仕組みを説明できるほどに理解しておく必要があります。

宇宙一わかりやすい高校化学シリーズ

「化学が苦手」「教科書を読んでも意味がわからない」という人に、まずおすすめなのがこのシリーズです。イラストや図が豊富で、抽象的な化学現象を視覚的に理解できるように設計されています。

特に理論化学の単元では、モル計算や溶解度、気体など、多くの高校生が苦戦する分野を数式ではなくイメージの流れで説明してくれるため、最初のステップとしては有効です。

「なぜこの式を使うのか」「何を表しているのか」を感覚的に理解した上でセミナー化学の問題を解くことで、理解を深めて解法の定石を身につけることができます。

また、セミナー化学の問題演習時にも、適宜「宇宙一わかりやすい高校化学」に戻ってくることで、解説を読んでもピンとこないなどのよくある課題を乗り越えられるようになります。

Doシリーズ

「Doシリーズ」は、宇宙一シリーズよりも一段階踏み込んだ内容で、理論の本質を掘り下げたい人向けの教材です。

文章中心で解説がやや硬めですが、丁寧に読み進めれば、「公式をなぜ使うのか」はもちろん、反応の仕組みや原理的な背景まで、深く本質的に理解することができるはずです。イメージで記憶していた内容を、しっかりと図式化、言語化することで化学を武器にできる学力が身につきます。

また小問レベルの演習問題も用意されているため、理解した内容を実際の問題の中で使うこともセットで習得できます。あわせて、セミナー化学を用いた問題演習を行うことで、知識を定着させ瞬時に引き出せることができるようになります。

自学で使用するのは少しハードルが高い参考書になりますが、分からない部分を明確にし、1つ1つ解決する学習を繰り返していけば、セミナー化学の問題は難なく解けるようになるはずです。

セミナー化学の次に使うべき参考書・問題集

セミナー化学が終えたら、次にやるべきことは以下の3点となります。

- 弱点の確認=知識が曖昧になっている箇所がないか?

- 対応力の向上=分野を横断した初見問題に対応することができるかどうか?

- 知識のメンテナンス=一度覚えたつもりの内容を忘れていないか?

この3点を進めるための参考書について、以下で紹介していきます。ここで重要なのは、「諦めずに手を動かして考え抜くこと」と「解説から学び知識を整理すること」です。そして、解いている中で理解が浅いと感じたら、そのまま進まずに必ずセミナー化学や理解する用の参考書に戻って確認すること。この往復が、知識を体系化し本番で安定した得点につながります。

化学の良問問題集

「基礎~標準レベルの演習量をしっかり積みたい」人に最適な一冊です。セミナー化学で学んだ知識や定石を実戦的に使う練習ができ、出題形式や問題パターンの網羅性が豊富な問題集となります。全体的に「考え方の流れ」が重視されており、共通テスト~難関国公立レベルまでの実力固めに最適です。問題の難易度が高いと感じる場合には、その単元のみセミナー化学に戻って問題演習を積み、再度チャレンジしましょう。

化学の重要問題集

難関私立や国公立二次を目指す受験生の定番問題集です。セミナー化学で得た基礎知識を使って、入試レベルの問題へとジャンプアップする一冊と言えます。しかし問題が煩雑かつ特徴的で、若干癖のある問題が掲載されているのも事実です。重問では特に初見問への対応力が培うことができるため、「セミナー化学は余裕だ」という生徒にはおすすめの一冊と言えます。網羅性には少々欠けるため、適宜セミナー化学に戻り、知識のメンテナンスを行うことが必要不可欠です。

共通テスト・センター試験対策問題集

共通テストやセンター試験の過去問は、限られた時間内で知識を正確に使う「思考の瞬発力」を養うためにおすすめな教材です。特に、計算をシンプルに整理する力や、確認が後回しになりがちな高分子などの有機化学後半分野、そして溶解度積・化学平衡などの複雑な分野の総復習にも最適です。

また、正誤問題を通じて「なんとなく覚えている知識」を再整理でき、知識の精度と再現性を高めるトレーニングにもなります。「セミナー化学で演習を繰り返しつつ、曖昧な内容は理解用の参考書に戻って確認する」という往復学習を意識することで、安定して得点できる力と問題への対応力が一段階上がります。

過去問

最終的に化学の得点力を仕上げるのは、やはり過去問演習です。志望校の出題傾向を把握し、自分の答案を本番形式で採点することで、合格点まであと何が足りないのかが見えてきます。そして解けなかった問題は、しっかりと解説を読み込みましょう。

あわせて「化学の良問問題集」などに戻って演習を重ねましょう。「過去問でしか見ない一発勝負の問題」ではなく、「同じタイプの問題」を確実に解ける力に変えていくことができます。

まとめ

「セミナー化学」は高校化学の定番問題集であり、正しく使えば基礎の定着から共通テスト8割、そして中堅国公立・難関私大レベルまで到達できる力を養うことができます。しかしその分量と構成ゆえに、やみくもに解くだけでは成果が出にくい教材であることを紹介してきました。

この記事で紹介したように、「理解→演習→再整理」の流れを意識しながら、セミナー化学を正しい順序で活用することが最重要です。基礎の理解を「宇宙一わかりやすい高校化学シリーズ」や「Doシリーズ」で固め、セミナー化学で問題演習を通じて知識を使えるようにし、さらに実戦問題集・過去問で完成度を高めていきましょう。

【一緒に読まれている記事】

- 【徹底解説】物理のエッセンスの使い方・レベル・難易度|最適な勉強法

- プロが教える!自分に合った問題集の選び方 3つのポイント

- 偏差値を爆上げ!黄チャートの効果的な使い方、何日で終わるかと注意点を徹底解説

【LINE友だち追加特典】

—❶ 数学やるべき参考書MAP

現在の学力(スタート地点)から志望校(ゴール地点)までをつなぐ、

今やるべき数学の参考書ルートをまとめたMAPです。

・ 学力段階ごとにおすすめの参考書

・ どんなタイプの人に向いているか

・ 使うときに気をつけるポイント

などを具体的に解説しています。

—❷ 週1回配信|公式LINE限定・塾長コラム

公式LINE限定で、週1回の塾長コラムを配信しています。

このコラムでは、

実際に 内部生にその時期お伝えしている内容 をもとに、

高校生・保護者の方それぞれに役立つ情報を発信しています。

・ 学年・時期ごとの正しい過ごし方

・ 成績が伸びる生徒が実践している勉強法

・ 部活動と勉強を両立する考え方

・ 数学の定期テストで効率よく点数を取る方法

など、

少し意識するだけで差がつくポイントを中心にお届けしています。

ご興味のある方は、ぜひ公式LINEにご登録くださいませ。