【2025年版】法政大学理工学部・情報科学部の数学は難しい?傾向・対策・合格のための参考書ルートを紹介!

今回は、法政大学 理工学部・情報科学部に受かるには数学をどのように攻略したら良いのかを解説します。参考書のみを使った方法に限定した誰もが使える攻略法なので、ぜひ友達にも教えてあげてください。理系専門の塾長がどこよりも詳しく解説をしていきます。それでは始めましょう。

【この記事を読むべき人】

- 法政大学 理工学部・情報科学部に絶対に合格したい人

- 法政大学の数学ではどんな問題が出るかを知りたい人

- 普段使っている参考書で戦えるか知りたい人

【自己紹介】

百瀬 浩市

「理系のための大学受験塾SoRa」の代表。これまでに多数の受験生を指導し、法政大学情報科学部コンピュータ科学科や理工学部応用情報工学科などへの合格者を輩出。

単なる解法の伝達ではなく、「何ができれば合格点に届くのか」から逆算して、生徒一人ひとりに必要な勉強を明確化することを得意とする。

法政大学 理工学部・情報科学部の数学の基本情報

| 試験方式 | A方式 |

| 試験時間 | 90分 |

| 大問構成 | 5問(大問1,2,3+6,7の選択) |

| 解答形式 | すべてマーク式 |

| 配点 | 理工学部:英・数・理 各150点 情報科学部:英・数 各150点、物理100点 |

| 頻出分野 | ◎数Ⅲ微積分、平面ベクトル、確率 〇数列、図形と方程式、対数 |

| 目標得点率 | 苦手な人:65% 得意な人:70-75% |

- ◎は毎年、大問のテーマになったり、何らかの形で出題される頻出分野

- ○は◎ほどではないにせよ、よく問われる分野

次に2023、2024、2025年度入試の英数理合計での「合格最低得点率」をまとめました。合格のボーダーラインが学科によって大きく変わるため、自分の目指す学科に合わせてご覧ください。

| 学部 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ⅰ日程 | Ⅱ日程 | Ⅰ日程 | Ⅱ日程 | Ⅰ日程 | Ⅱ日程 | |

| 理工学部 | 62.8-64.4% | 65.9-72.4% | 65.2-65.4% | 61.5-71.9% | 60.0-67.9% | 56.2-65.3% |

| 情報科学部 | 65.8% | 70.6% | 65.7% | 66.3% | 64.0% | 61.0% |

法政大学 理工学部・情報科学部の数学の傾向・対策

法政大学の数学は、典型問題を「丁寧に・誘導に乗って・精度高く処理できるか」が問われる試験です。1問1問の難易度はそこまで高くないものの、誘導でやろうとしていることを理解した上で、誘導に乗って答える力が必要になります。

- 1問ごとの難易度は教科書例題レベルから黄チャート☆3〜4レベルの典型問題が中心です。一つの難しい問題の解答の穴埋めになっている大問もあります。

- 頻出分野は数Ⅲ微積分・平面ベクトル・確率です。特に、数Ⅲ微積分は毎年後半の大問6と大問7で2題出題されます。

- 数Ⅲ微積分はほぼ毎年、グラフの概形を問われ、2回微分をして変曲点を調べる操作をよく行います。微分の計算自体は難しくありませんが、増減表を書く上での符号判定がすこし難しく感じるかもしれません。

- ベクトルは、空間ベクトルよりも平面ベクトルの問題が頻出です。典型的な問題が多く出題されますが、皆が苦手としている分、差がつく分野でもあると予想されます。

- 確率や場合の数も頻出です。こちらも標準的な問題が出題されますが、後半の問題は比較的難しいことが多いです。

- 誘導の流れに乗る力が問われます。誘導の答えの形式と自分の答えが合わない場合は、式を解答の形に合わせる試行錯誤が必要になる場合もあります。

- 問題自体は時間内に解き切れる分量ですが、ペンが止まると時間不足になる可能性があります。分からなければ飛ばす判断力も重要になるでしょう。

- 旧帝大レベルの難問が誘導付きで出る年もあります。ただ誘導がついているとは言え、難しいと感じる場合には、他の解ける問題を確実に正解にしにいく戦略を取った方がよいです。

法政大学 理工学部・情報科学部への参考書ルート・攻略法

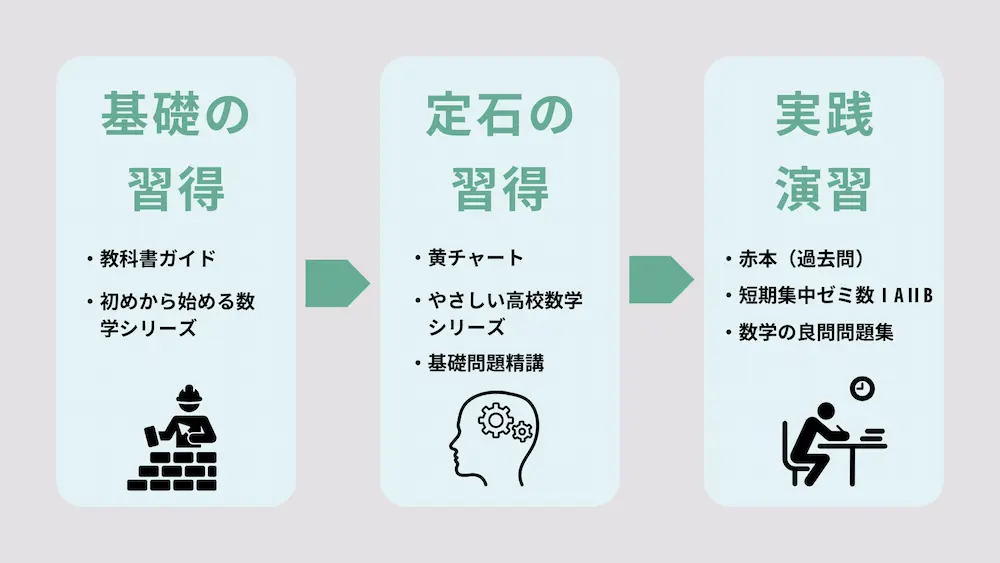

法政大学 理工学部・情報科学部の数学を攻略するための参考書ルートを説明します。【基礎固め】→【定石習得】→【実践演習】の順番で進めていきます。

- 基礎固め

- 教科書ガイド

- 初めから始める数学シリーズ

- 定石習得

- 黄色チャート

- やさしい高校数学シリーズ

- 基礎問題精講シリーズ

- 実践演習

- 赤本(過去問)

- 短期集中ゼミ数ⅠAⅡB

- 数学の良問問題集

以下に各項目の参考書について説明します。

【基礎固め】

基礎固めの参考書は、学校の数学の授業進度に合わせて使うのがベストです。もし学校の進度が遅い場合には、予習用の教材としても使うことができます。教科書に合わせた「教科書ガイド」か、「初めから始める数学シリーズ」のどちらかを使って勉強を進めていきましょう。

数学において、この【基礎固め】は非常に重要です。公式の成り立ちや使い方、言葉の定義などをしっかりと押さえておかないと、この後いくら勉強しても成績は上がりません。これまで、そういった生徒さんをたくさん見てきました。数学を得意だと思っている人は飛ばしがちなフェーズですので、絶対にきちんとやっておきましょう。

教科書ガイド

教科書ガイドは教科書の練習問題や章末問題の解説が載っている参考書です。教科書の説明を読みながら、教科書ガイドを使って教科書の問題を進めていくことで文字通り”教科書レベル”に到達することができます。

各出版社の教科書ごとに教科書ガイドはあるので、使っている教科書の教科書番号をもとに購入しましょう。

初めから始める数学シリーズ

初めから始める数学シリーズは、教科書の説明を噛み砕いた口調で教科書レベルの内容を説明してくれている参考書です。教科書口調が合わない人は、こちらの参考書で基礎固めをするのがおすすめです。こちらも教科書同様に学校の授業の予習や復習におすすめです。

【定石習得】

【定石習得】では、【基礎固め】で教科書レベルの内容を理解している前提で、数学の問題でよく出てくる定石となる解法を学んでいきます。3冊のうちどれか1冊を進めましょう。

法政大学の数学の難易度を考えると、ここで紹介する【定石習得】のフェーズをしっかりと固めることが重要になります。

時期としては、【基礎固め】から【定石習得】までの参考書を高3の夏休みまでに7割ほど解ける状態を目指しましょう。【基礎固め】の参考書の内容を全てやってから定石習得に入っても構いませんし、分野ごとに【基礎固め】から【定石習得】までを一気にやってしまってもOKです。

黄色チャート

黄色チャートは、教科書例題レベル〜章末問題、入試レベルの問題が掲載されている網羅系参考書になります。

法政大学理工学部・情報科学部の数学では、黄色チャートの基本例題に載っているような典型問題が出題されるので、確実に解けるようにしておきたいです。今回紹介する3冊の中では、黄色チャートが最も問題数が多いですが、その分幅広い問題をカバーしているため黄色チャートがおすすめです。

もし間に合わなそうであれば、数Ⅲの微積分、場合の数・確率、平面ベクトルなど頻出分野の問題のみを解くのもありです。

やさしい高校数学シリーズ

やさしい高校数学シリーズは、初学者を前提に教科書の内容からさかのぼって定石を丁寧に説明してくれている参考書です。そのため、勉強時間がない受験生は、やさしい高校数学で【基礎固め】も兼ねてしまうのもアリです。

黄チャートと比べると定石の網羅性は低いですが、頻出である定石の解法を一通り学ぶことができます。

基礎問題精講シリーズ

基礎問題精講シリーズは、やさしい高校数学や黄色チャートよりも網羅性に欠けますが、最低限の定石となる解法を少ない問題数で学ぶことができる取り組みやすい問題集です。黄色チャートをやる時間がない人や、やさしい高校数学が丁寧すぎて逆にくどいと感じる人におススメです。定石の網羅性は低いので、苦手分野や頻出分野は必ず黄色チャートと組み合わせて演習をしていきましょう。

【実践演習】

最後の【実践演習】では、【定石習得】をしたのちに、実際に法政大学 理工学部・情報科学部の数学の問題を解けるレベルまで引き上げるフェーズとなります。

【定石習得】のフェーズで紹介した問題集を固めてくれれば、問題を解くために必要な知識は揃っています。そのため、基本は過去問を解いて【定石習得】の参考書を復習していくのを受験直前まで続けてください。

しかし、そうは言っても、

- 問題集の問題は解けるけど、入試問題になると解けない

- 入試問題のような複雑な問題に対して解法の定石を当てはめて解けない

といったギャップが発生する可能性があります。そのギャップを埋めるために赤本以外の問題集も使っていきます。このフェーズは、できれば高3の夏休みから少しずつ実施できることを目標にしていきましょう。

赤本(過去問)

赤本は直前期にやるのが一般的ですが、直近1年分のみ5,6月くらいに一度解いておくのをオススメします。法政大学 理工学部・情報科学部の問題がどのレベルなのかを肌感覚で知ってもらうためです。法政大学 理工学部・情報科学部のA日程はⅠ日程とⅡ日程で2つあり、かつ毎年出題される問題も似ているので、どれだけ過去問を解いたかがダイレクトな対策となります。

2026大学入試短期集中ゼミ 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C

【定石習得】の参考書が本当に完璧になっているかを最終チェックする問題集として最適です。大問1の小問集合のような問題が載っていて、1日16題ずつ解いていけば10日間で一通りの範囲をチェックできる仕様になっています。同シリーズで数Ⅲverもありますので、そちらも仕上げとしてやるのはアリです。

数学の良問問題集

各分野ごとに確認問題・必須問題・レベルアップ問題の3つのレベルに分けられています。確認問題は黄チャートの例題レベルなので、定石習得ができているかの確認用として使えます。法政大学の問題と比べると少し難易度の高い問題もありますが、もし数学を得点源にしたいという人には是非ともチャレンジしてみてほしい問題集です。

※ただし、定石習得の段階で黄チャートをやっていなければ、黄チャートの例題を代わりにやりましょう。

まとめ

ここまで、法政大学 理工学部・情報科学部の数学の傾向とその対策、参考書ルートを紹介してきました。法政大学 理工学部・情報科学部の問題は、典型的な問題が誘導形式で出題されるので、ある意味真面目に勉強した受験生がより報われやすい試験でもあるといえます。

自分のやるべき勉強を明確にして一つずつ丁寧に積み上げていきましょう。

理系のための大学受験塾SoRaでは、あなたがやるべき参考書やその勉強法を無料面談でお伝えしています。ここで紹介した参考書だけでなく、あなたの学校の進度や学習状況に合わせてより最適な参考書やその勉強法をお伝えしています。

気になる方は、LINEで友達追加をして無料相談をお気軽にお申し込みください!

- この記事を読んだ人におすすめの記事

【LINE友だち追加特典】

—❶ 数学やるべき参考書MAP

現在の学力(スタート地点)から志望校(ゴール地点)までをつなぐ、

今やるべき数学の参考書ルートをまとめたMAPです。

・ 学力段階ごとにおすすめの参考書

・ どんなタイプの人に向いているか

・ 使うときに気をつけるポイント

などを具体的に解説しています。

—❷ 週1回配信|公式LINE限定・塾長コラム

公式LINE限定で、週1回の塾長コラムを配信しています。

このコラムでは、

実際に 内部生にその時期お伝えしている内容 をもとに、

高校生・保護者の方それぞれに役立つ情報を発信しています。

・ 学年・時期ごとの正しい過ごし方

・ 成績が伸びる生徒が実践している勉強法

・ 部活動と勉強を両立する考え方

・ 数学の定期テストで効率よく点数を取る方法

など、

少し意識するだけで差がつくポイントを中心にお届けしています。

ご興味のある方は、ぜひ公式LINEにご登録くださいませ。